火山ガス災害における死傷者の数は、アフリカのニオス湖における事故などの例外はあるものの決して多いものではありません。 しかしながら、その原因である火山ガスが目に見えないものであるが故、災害を未然に防ぐことは非常に困難です。

当社では、豊富な実績と経験をもとに最新の測定機器を駆使して、火山ガスによる防災対策に真剣に取り組んでいます。

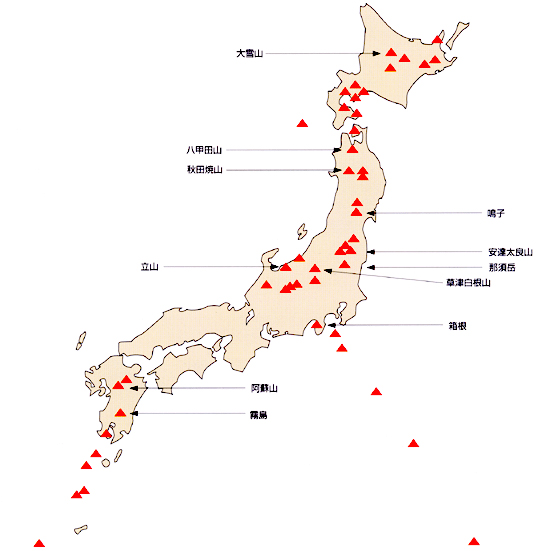

▲ は火山ガスを噴出している火山

名前の付いている山ではガス災害が発生しました。

| 発生年月 | 発生場所 | 事故内容 | 原因ガス |

|---|---|---|---|

| 1970年4月 | 立山、地獄谷 | 山小屋で1名死亡 | 硫化水素 |

| 1971年12月 | 草津白根山、振り子沢 | スキーヤー6名死亡 | 硫化水素 |

| 1972年10月 | 箱根、大涌谷 | 3名中毒、内2名死亡 | 硫化水素 |

| 1972年10月 | 那須岳、湯本 | 浴室で1名死亡 | 硫化水素 |

| 1976年8月 | 草津白根山、本白根 | 登山中3名死亡 | 硫化水素 |

| 1985年7月 | 立山、地獄谷 | 湯溜りで1名死亡 | 硫化水素 |

| 1986年2月 | 阿蘇山、中岳第1火口 | 火口縁で観光客1名死亡 | 亜硫酸ガス(塩化水素?) |

| 1986年5月 | 秋田焼山、叫び沢 | 谷で1名死亡 | 硫化水素 |

| 1989年8月 | 霧島、新湯 | 浴室で2名死亡 | 硫化水素 |

| 1990年3月 | 阿蘇山、中岳第1火口 | 火口縁で観光客1名死亡 | 亜硫酸ガス(塩化水素?) |

| 1990年4月 | 阿蘇山、中岳第1火口 | 火口縁で観光客1名死亡 | 亜硫酸ガス(塩化水素?) |

| 1990年10月 | 阿蘇山、中岳第1火口 | 火口縁で観光客1名死亡 | 亜硫酸ガス(塩化水素?) |

| 1994年5月 | 阿蘇山、中岳第1火口 | 火口縁で観光客1名死亡 | 亜硫酸ガス(塩化水素?) |

| 1997年7月 | 八甲田山、田代平 | ガス穴で3名死亡 | 二酸化炭素 |

| 1997年9月 | 安達太良山、沼の平火口 | 登山中4名死亡 | 硫化水素 |

| 1997年11月 | 阿蘇山、中岳第1火口 | 火口縁で観光客2名死亡 | 亜硫酸ガス(塩化水素?) |

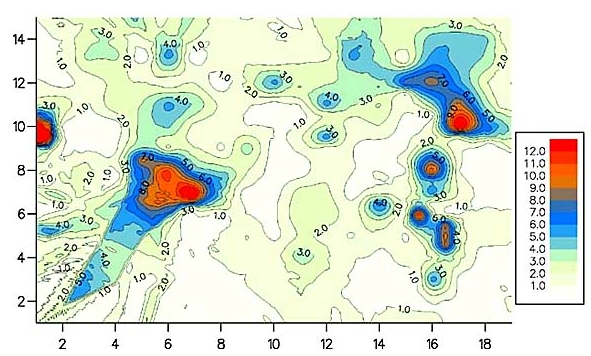

火山噴気状況

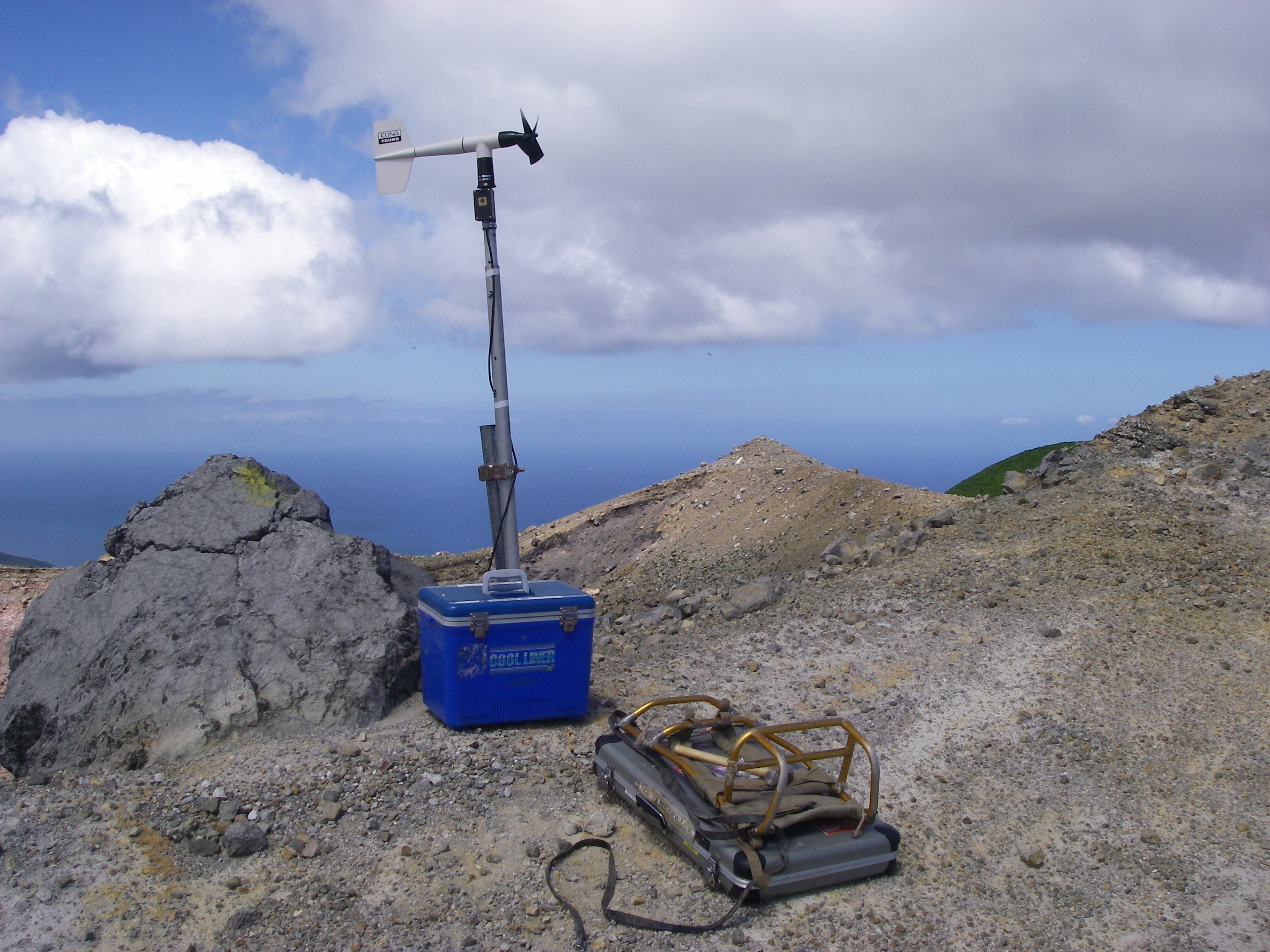

連続気象観測システム

噴気孔温度測定

噴気孔ガス測定近景

谷部観測機器設置

観測機器設置 長期間の観測用電源にはソーラーパネルを設置

データ回収状況

観測機器設置

観測機器設置

| (1)立地条件 | 登山道、国道等に隣接しているか? |

(a)隣接している (b)隣接していない |

|---|---|---|

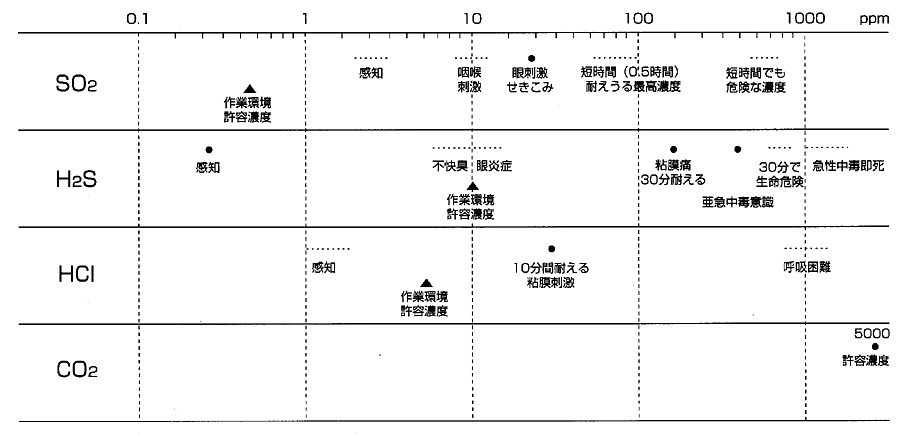

| (2)火山ガス濃度 | 人体に危険な濃度か? |

(a)許容濃度(10ppm以下) (b)生命危険(10~700ppm) (c)即死(700ppm以上) |

| (3)人為的条件 | 登山者等が近づきやすい環境か? |

(a)近づきやすい(駐車、休憩等) (b)近づきにくい(急斜面上である) |

| (4)地形条件 | 火山ガスが滞留しやすい地形か? |

(a)盆地状 (b)2方向または3方向を囲まれているV字谷やU字谷 (c)1方向のみ斜面が存在 (d)開けた平地または斜面 |

| (5)気象条件 | 山林等に囲まれ風が吹きにくい環境か? |

(a)周囲を山林に囲まれている (b)周囲を山林に囲まれていない |

| (6)火山活動 | 火山活動は静穏化または活発化しているか? |

(a)静穏化 (b)活発化 |

| (7)広報活動 | 火山ガスの危険を喚起する措置はとられているか? |

(a)立入禁止の柵またはロープが設置 (b)危険を知らせる看板が設置 (c)特に対策はとられていない |

| 総合判定 | 現状における対策 |

(A)地域全体を立入禁止とする。 案内板、柵等を設置し周辺の駐車場、遊歩道を廃止する (B)火山ガス噴出地点付近を立入禁止とし、 案内板、柵等を設置する (C)案内板を設置し、危険を知らせる (D)現状のままで十分安全である |